Approfondimenti

False libertà – vere prigioni. Prigioni che liberano

Sempre connessi: liberi dalla schiavitù degli orari.

Puoi andare in banca a qualsiasi ora con l’home banking. Anche per questo i gestori telefonici garantiscono “giga” e “fibra” a go go per non rischiare di restare “a secco”. E poi auto connesse con varie app per ogni esigenza: meteo, parcheggio, distributore, navigatore, ecc.

Foto e selfie ovunque e con chiunque per metterle istantaneamente sui social (mania irresistibile anche per i latitanti intercettati proprio così).

Ma oltre queste “libertà” la “mania della connessione permanente” induce una malattia : la nomofobia (no mo_bile phone phobia) cioè una vera e propria dipendenza dalla connessione e dalla rete. Alcuni studi (inglesi) hanno calcolato che il 53% dei possessori di smartphone ne soffre (58% uomini, 48% donne). I livelli di stress che produce l’ansia da “disconnessione” sono equiparati a quelli dell’odontofobia (la paura del dentista). I sintomi: controllare costantemente il livello di carica della batteria, il credito ed ovviamente la linea; non spegne mai il cellulare, portarlo ovunque (anche in bagno) e magari averne più di uno. (Altre descrizioni le trovate qui)

Ma la connessione senza limiti induce anche un altro fenomeno non collegato al divertimento e allo svago: quello del lavoro “senza disconnessione”. Dato che si può fare tutto con uno smartphone cadono le barriere del “luogo” e del “tempo”, quindi si può lavorare ininterrottamente da casa, in vacanza, al mare, in piscina, a cena con gli amici, ecc. E il fatto più grave (e subdolo) è che non ci si rende conto di ciò: ci si immerge a capofitto in questo status di perenne connessione e in breve si ci ritrova workaholics, cioè tossico-dipendenti da lavoro.

Dall’altra parte del mondo occidentale, proprio là dove la tecnologia si è spinta ai massimi livelli, sia di produzione che di uso, e ci si è resi conto che si è prossimi a toccare il fondo, si sta tentando anche di porvi rimedio. Come? Una soluzione certamente estrema la stanno sperimentando in sud Corea ed è la prigione.

Nella Corea del sud si lavora in media dalle 10 alle 13 ore al giorno a fronte di un monte ore lavorativo settimanale di 52 ore (fino a poco tempo fa era di 68, contro la media europea di 40 ore). Ma considerando che nei Paesi asiatici forte è il senso del dovere e della competizione, è molto facile che il limite lavorativo venga superato. Infatti l’idea pare sia venuta ad un avvocato quando si è reso conto di lavorare 100 ore a settimana, soffrendo di ulcere frequenti. Qualche altro sito dà notizia di un pubblico ministero che avrebbe detto “preferirei andare in carcere per riposarmi”.

Nasce così la prigione – albergo – rifugio, strutturato con celle (dotate di un certo confort) dove i “prigionieri” vivono isolati per metà della loro giornata. Banditi cellulari e orologi, con lo scopo di rallentare, anzi stoppare, il ritmo della vita quotidiana e provare l’esperienza di fermarsi a riflettere, favorendo una introspezione capace di far ritrovare se stessi, cosa impossibile se si è macinati senza tregua nel ritmo “connessione (digitale e non) – lavoro- produzione”.

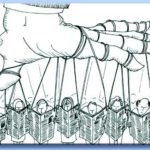

Il lavoro e la connessione compulsiva sono forme di schiavitù e quindi prigioni.

La prigione è in sé isolamento e privazione della libertà.

E allora ecco il paradosso: alcune prigioni creano stress altre prigioni le curano.

Forse questo tipo di “prigione”, in questi casi, può diventare liberazione.